こんなことありませんか???

眠れない((+_+))260

はいさい(^v^)

ちゅら海健康院のC・Mです

久々に更新させていただきます

最後までみていってくださいまし~

(いま集めてる最中のものです 笑)

笑)

『不眠☆』

睡眠は体全体からの疲労を取り除くとともに

翌日に活力を蓄える大切な時間です。

しかし、必要な時間は人それぞれで

8,9時間寝ないと取れないという人もいます。

そして、その人にとって十分な睡眠をとった後は

自然な目覚めとともに体がちょうどよくほぐれ、

スッキリ感が得られるはずです。

つまり睡眠時間は長さではなく質が大事なのです。

しかし不眠になると

なかなか寝付けない、夜中にめざめたあと眠れない

といった症状が出てきます。

これを整体方でもみると

胸の骨に関係している、

腕の疲労からくるものと

2通りに分けられます。

また、なかなか寝付けない、あるいは寝ようとすると目がさえてくる・・

といった人は首の骨に異常があり、

こわばった状態になります。

また眠りが浅い人は首と胸の骨に影響してしまい

可動域が悪くなり眠りが浅くなるという場合があります。

いずれもにしても就寝前にこのこわばりをとっておくのがポイントとなります。

そのためには体操を行い胸の所に蒸しタオルを

数回あてるのも良いでしょう(^v^)

一方、実際はしっかりと睡眠がとれているのに

睡眠が足りないと不眠をうったえる人が増えています。

こういった人は大胸筋や肋間が緊張しているために浅い呼吸しかできず

脳が疲れを回復しきれていない状態です。

人は体が疲れている状態なら

自然に眠くなります。

座っていようとたっていようと眠くなるのです。

その一日の間に体の中にあるエネルギーを上手に発散させ 、

、

眠りにつきやすい状態を作っておく、

そして心配ごとやストレスを抱え込まないようにすることが

心地よい睡眠をとるための第一歩なのです。

まずはストレッチをおこないましょう(^ム^ )

)

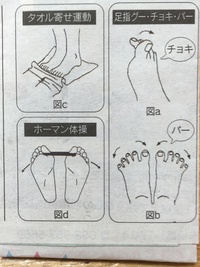

☆胸骨体操☆

①ひざ立ちになりお腹の前で

手のひらを上に向けて指を組む。

②ひじを伸ばしたまま、腕を頭上へと挙げていく。

両耳に沿うように腕が真上まできたら、

伸びをするように腕を上に引っ張る。

③後頭部のくぼみのところまでゆっくり下ろす。

前かがみにならないように顎を引いて胸をはり

ひじを両腕にグッ開く。

組んだ指が離れないように注意し両ひじをゆっくり後ろに引っ張る。

④姿勢を維持したまま

右ひじをゆっくりしたへ傾ける。

同じように左も行い交互に繰り返す。

時間がある時にでもやってみましょうヽ(^。^)ノ

ちゅら海健康院のC・Mです

久々に更新させていただきます

最後までみていってくださいまし~

(いま集めてる最中のものです

笑)

笑)『不眠☆』

睡眠は体全体からの疲労を取り除くとともに

翌日に活力を蓄える大切な時間です。

しかし、必要な時間は人それぞれで

8,9時間寝ないと取れないという人もいます。

そして、その人にとって十分な睡眠をとった後は

自然な目覚めとともに体がちょうどよくほぐれ、

スッキリ感が得られるはずです。

つまり睡眠時間は長さではなく質が大事なのです。

しかし不眠になると

なかなか寝付けない、夜中にめざめたあと眠れない

といった症状が出てきます。

これを整体方でもみると

胸の骨に関係している、

腕の疲労からくるものと

2通りに分けられます。

また、なかなか寝付けない、あるいは寝ようとすると目がさえてくる・・

といった人は首の骨に異常があり、

こわばった状態になります。

また眠りが浅い人は首と胸の骨に影響してしまい

可動域が悪くなり眠りが浅くなるという場合があります。

いずれもにしても就寝前にこのこわばりをとっておくのがポイントとなります。

そのためには体操を行い胸の所に蒸しタオルを

数回あてるのも良いでしょう(^v^)

一方、実際はしっかりと睡眠がとれているのに

睡眠が足りないと不眠をうったえる人が増えています。

こういった人は大胸筋や肋間が緊張しているために浅い呼吸しかできず

脳が疲れを回復しきれていない状態です。

人は体が疲れている状態なら

自然に眠くなります。

座っていようとたっていようと眠くなるのです。

その一日の間に体の中にあるエネルギーを上手に発散させ

、

、眠りにつきやすい状態を作っておく、

そして心配ごとやストレスを抱え込まないようにすることが

心地よい睡眠をとるための第一歩なのです。

まずはストレッチをおこないましょう(^ム^

)

)☆胸骨体操☆

①ひざ立ちになりお腹の前で

手のひらを上に向けて指を組む。

②ひじを伸ばしたまま、腕を頭上へと挙げていく。

両耳に沿うように腕が真上まできたら、

伸びをするように腕を上に引っ張る。

③後頭部のくぼみのところまでゆっくり下ろす。

前かがみにならないように顎を引いて胸をはり

ひじを両腕にグッ開く。

組んだ指が離れないように注意し両ひじをゆっくり後ろに引っ張る。

④姿勢を維持したまま

右ひじをゆっくりしたへ傾ける。

同じように左も行い交互に繰り返す。

時間がある時にでもやってみましょうヽ(^。^)ノ

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。